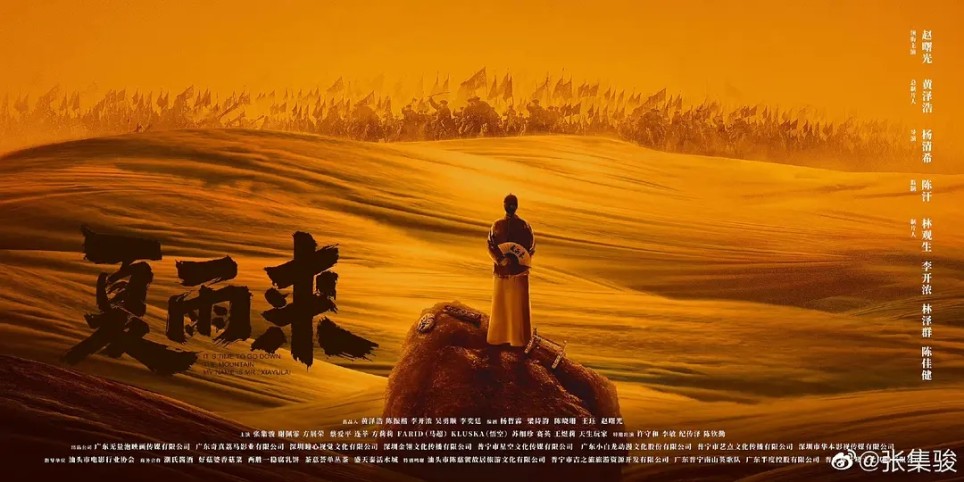

《夏雨来》真的是滥卖情怀、空有其表的零分烂片吗?

更新时间:2025-08-22 23:24:10

8月16日——全国上映的第一天,我看了自己所在地的第一场《夏雨来》。 说实话影片里确实有几处槽点让我尴尬懵逼,比如夏雨来被打晕又莫名其妙醒来,像是为了利用赵曙光老师在潮汕人心中的偶像地位去刻意营造泪点;洋人卖不出去的儿童就要弄死掩埋,为了塑造恶人形象却没有诠释合乎逻辑的行为动机,像是为结尾村民得知孩子死去才醒悟,齐心协力捉拿洋人而刻意编排;夏雨来猜测鸦片和高浓度酒精混合后会致人死亡,却仍然拿员外做实验,这是最大的槽点,如果剧情上阐述了夏雨来早就知道这不是死亡原因还勉强说得过去,即便员外是欺男霸女的恶人形象,也没道理让代表正派形象的状师在公堂上当场杀人。 然而看完后,我在朋友圈和豆瓣评论上都给了《夏雨来》不错的评价,有一部分是作为潮汕人对童年偶像的私心,对“家己人”的偏心。但是更大的一部分,是在关注电影幕前幕后发现,这个稚嫩的影视团队屡屡碰壁,冒着破产的风险仍然愿意一试再试创作潮汕影视,与其说他们的电影是向外传播潮汕文化,不如说是服务于“家己人”的“向内巩固”。因为现在越来越多的年轻一代不必说潮汕文化内涵,光是潮汕话已经说不标准、不会说了。

看到有不少人带着节奏拉踩《夏雨来》,骂它滥卖情怀、空有其表。我还是忍不住详谈下我的看法。

《夏雨来》在对外宣传上没起到什么作用,但其对内巩固上意义重大。 随着现代思想和传统潮汕思想的碰撞,亲情和血脉、宗族认同被弱化,而《夏雨来》就是在巩固潮汕人的归属感和自豪感。家国情怀的家是根基,对于家的爱足够强大——“同根共荣”,才能凝聚人心,抵御外敌。 我看到有人说,《夏雨来》把所有恶的形象硬塞在一个洋人身上,而没有讲学习近代西方的工业技术的好,是盲目排外。但在这部喜剧片里,西蒙这几个“红毛鬼”形象,正是清末时期西方侵略者的缩影。 故事的背景是第二次鸦片战争末期,这里面的英国反派参照了那一时期前后的英国侵略者,第二次鸦片战争爆发的两年前,“英格伍德号”搭载几十名清朝幼女出口贩卖,而英国布、鸦片的销售数不胜数,这些事件都很符合当时英国侵略者的历史形象。绝不是胡编乱造、强行硬塞。而片中金秀才对洋人器物的盲目崇拜,事实上肯定了当时洋人工业技术的发达,只是服务于影片主题抵御外敌而设置成夸张的讽刺形象。 所以结合时代背景而言,这个外排得不盲目。

还有人说电影前半段是小品杂糅,布店卖女儿与夏来碧的儿女私情和后半段揭露主线割裂严重。 但是依我看来,布店卖女儿时夏来碧的奋起反抗,在前期塑造了夏来碧爱憎分明、明辨是非但是冲动急躁的人物性格特征,为后来她打红毛白人,公堂上认为自己是杀人凶手而大胆认罪做了铺垫。借两个年轻人的儿女私情向观众展示了崇洋媚外的金秀才却有一个留学海归但能心系家国的儿子,师夷长技而非媚夷,输出了对潮汕儿女认祖归宗、传承优秀传统文化的期盼,和电影主题紧密相连。

更有甚者,说《夏雨来》传播迷信,但事实恰恰相反,说电影中的文化符号没有起到作用也是无稽之谈。 片中夏雨来晕到后,他的姐姐要喂他喝符水,这样的迷信做法并没有被提倡,夏来碧拿走符水明确拒绝,说明本片的主题依旧是排斥迷信的。后面的剧情也并无矛盾,夏雨来本是一个不信鬼神,理性聪慧的知识分子,但是女儿出事后他“求神拜佛”,祈祷神明保佑,在这段剧情里利用了许多潮汕文化元素,然而这些行为并没有激发“神力”来影响剧情走向。只是让夏雨来求得心安,减缓焦虑,更有信心拯救女儿夏来碧,主要体现了潮汕文化里的神明信仰对于人类安抚精神、强化意念的重要性,而非盲目迷信。 在一些优秀的影视作品里,如《少年派的奇幻漂流》等也表示过“信仰的力量”。 不仅反迷信,片中还时常表达着反封建,反贪污腐败,反重男轻女,反毒反侵略等思想。

最后说饱受诟病的“屎尿屁”笑点。 我认为屎尿屁的笑点放在这个历史背景之下是合理的,清末平民百姓的文化水平并不高,结合本片的喜剧性质,这些笑点并不是单纯的低俗融合,还是略有可观性。我们看以前星爷的电影也充斥不少屎尿屁的笑点,和影片并不相互冲突割裂。 当然《夏雨来》后半段的笑点和泪点利用背景音乐断断续续地频繁来回切换确实过于刻意仓促,但这些问题并不至于让它被说是0分作品。 本片中最令我惊喜的是一开始县令、夏雨来和金秀才的对对子最后来了个前后呼应,扣住主题,升华主旨。这样的设计是有艺术性的,有才华的。

在使用本平台多年以来,对于此类喜剧影片的分数了解,《夏雨来》大概是6分及格线以上的,但是主创团队没有与大片工厂相媲美的人力财力,也期待潮汕老戏骨们可以继续走上荧幕,我仍愿意多给它一颗星。希望潮汕影视可以走出璀璨的前程!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:吴京和导演是多年好友,电影挺好看的,可惜不受市场欢迎

下一篇:是经费不足吗?

《夏雨来》个人观后感

《夏雨来》个人观后感 赵曙光等老戏骨时隔三十年再相聚,《夏雨来》8月16日上映

赵曙光等老戏骨时隔三十年再相聚,《夏雨来》8月16日上映