后楚门时代的拟像新喻

更新时间:2025-08-26 11:48:27

(本文作于2024年末,放在电脑积灰了近一年。今天偶尔翻出来,姑且先放上豆瓣供大家批评。)

我们是什么时候开始意识到自己身处的这个世界可能是假的?或许可以追溯到柏拉图的“洞喻”或笛卡尔的恶魔寓言。然而,无论是将永恒的精神世界还是“我思”作为怀疑论的解决途径,都没有人曾拉下世界这座摄影棚的帷幕。就算哲人警示我们“日常的政治、社会、历史以及经济的整个现实从现在起都与超真实的拟像结为一体,我们的生活处处都已经浸染在对现实的‘审美’幻觉之中”,就算我们身处的这个自然已经成了“人化自然”(humanized nature),但“在思想界限之下,在社会之外之上,为漂亮的矿石沉思一段时间,去闻闻一朵水仙花的深处所散发出来的味道”也只能是我们最能趋近“大自然”的方式了。

可《楚门的世界》提出了另一种可能:阻碍我们触碰真实的那个“邪恶的精灵”(genius malignus),还没有像《黑客帝国》那样先进的技术入侵我们的脑部,于是它们炮制了一个“人造现实”,并通过监控、意识形态控制等手段保证系统的自洽。在这样一个世界中,如鲍德里亚(Jean Baudrillard)所说,我们生活当中所有的真实都是拟真,作为控制机器的屏幕不断生产着“超真实”(hyperreal),但“超真实”不是高于真相,反而是远离了真相。当仿真发展到拟像阶段时,真实就已经被瓦解了,一种比真实更“真实”的状态显现出来,楚门就生活在这样一个由拟像搭建的世界中,他的生活变成了一部全球观众都在观看的连续剧。

问题来了:这个高维度的生命体为什么要这么做?对这个问题的回答,《楚门的世界》和《抓娃娃》殊途同归:前者依循公共的资本逻辑,新闻媒体公司需要一档创意节目实现资本增殖;后者依循私人的金钱逻辑,马氏资本需要资本继承人(对应片名“Successor”),只是恰好目前的掌门人信奉“吃得苦中苦,方为人上人”的成功密码。

一、作为前史的楚门:真实与虚假的边界

讨论真实与虚假的边界、个人自由与外界操控的电影并不少见,最广为人知的当然是“豆瓣Top250第10位”的《楚门的世界》。虽然没有直接证据表明《抓娃娃》直接汲取了《楚门的世界》的灵感,但后者毫无疑问地充当了前者的“前文本”。在这种“文本生成之前的所有文化文本组成的网络”下,《抓娃娃》反而充当了“楚门前传”。

看过《楚门的世界》的观众难免会心生疑问:为什么成年前的楚门从未对周围的世界产生怀疑?桃源岛的崩解又为何如此迅速?从这个角度上说,马宅其实是桃源岛的“拟像系统2.0”。

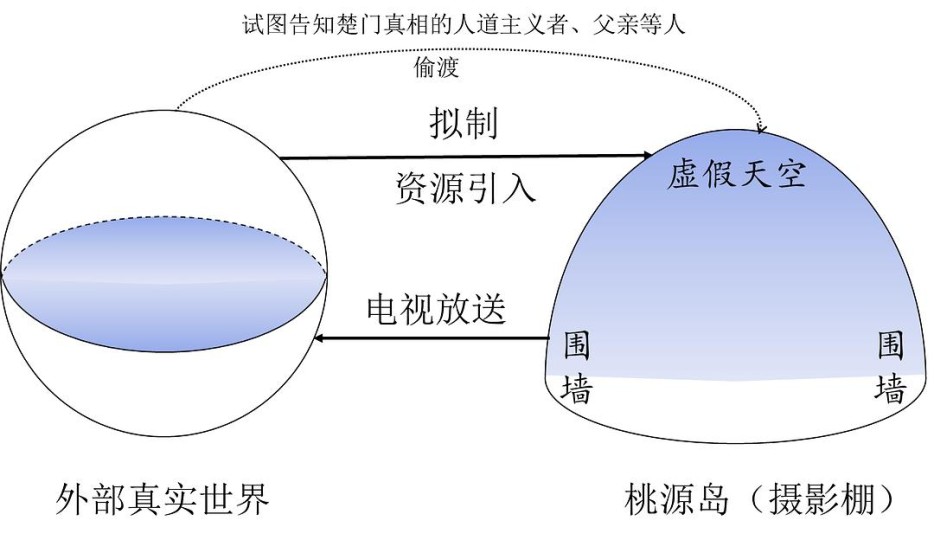

《楚门的世界》通过真人秀的譬喻再现了鲍德里亚拟像的四阶段论:当桃源岛这个巨大的“天圆地方”摄影棚建成后,意象对拟像的构造进入到了第三阶段,即“意象遮蔽真实的缺场”,此时现实和符号之间的差异完全消失,符号不仅仅代表现实,而是成为现实本身。楚门所处的“生活世界”(Lebenswelt)全部都是超真实的,周遭的物质实体全都是“按照模型产生出来的,从根本上颠覆了真实存在的根基”,但他自己却浑然不知被瓦解前的“真实”长什么样子。齐泽克对此归咎为“美国终极的偏执狂幻象”,当拟像全面覆盖真(the real)后,“加利福尼亚的晚期资本主义的消费主义天堂缺乏实体,被剥夺了物质惰性(material inertia)。”在真人秀开播之前,先得搭好布景,于是节目制作组拟制了一个完全拟像化的社会,人们的真实经验被符号体系所取代,生活在一个由媒体和符号构建的虚假现实。

而当楚门(桃源岛的主角)诞生后,节目随即开播。为了防止主角与外界沟通,拟像的构造终于进入到第四阶段,即“意象与真实断绝关系,纯粹变成自身的仿真”,拟像取代了现实成为岛民日常生活的基础,虚假的天空和围墙构成了楚门的全部现实。为了保证节目观众代入,节目组力图构建一个最完全的、内部绝对自洽的拟像体系,尤其是在社会关系、伦理规范和风俗文化全方位地“美国化”的体系。总的来说,作为拟像系统的桃源镇是一种“即时性时间客体”,它让观众群体“得以在某一事件发生的同时,在领土的各个角落集体体验这个被捕获的事件”。这些“沙发土豆”(couch potatoes)的凝视形成了一种“消费暴力”,这是消费社会的必然结果,当人们厌倦了暴力、恐怖、奇幻的肉体暴力后,针对楚门的系统性暴力便成了新的消费宠儿。

“话语既是权力的工具与效果,又同时是一个障碍,一个抵抗的起点”,桃源岛将话语塑造成一套牢不可破的权力网,也同样是话语(伦理道德和意识形态)充当着尚存的破坏力量。人道主义者、惦念楚门的“父亲”、帮助楚门的前女友维亚,都象征着人类对真实本能性的求索和对虚假下意识的抵抗。这些不安定因素揭露了拟像体系的脆弱性:密不通风的铁屋子仰仗于所有成员的有意识配合。一旦有人试图揭示真相,体系的自洽性便如同纸糊的窗纸般一撕即破。

二、怀旧的策略:复古与未来的交织

2023年上市的复古未来主义游戏《美国阿卡迪亚》②(American Arcadia)可以说是楚门世界的改良版:如果说只有楚门一个人是主要角色,其他人都只是非玩家角色(NPC)不太现实,那就让两万多名不自知的角色之间互动;如果说楚门世界和外面世界的年代相近,太容易暴露,那就创造两个赋有美国印记的世界,金色70年代的阿卡迪亚世界和架空现代的赛博朋克世界。

在这个意义上,《美国阿卡迪亚》(70①年代)、《异次元骇客》(30年代)和《抓娃娃》(90年代)是一致的——让怀旧成为一种生活方式。之所以这么干,是因为一方面,“当真实不再是它过去所是的东西时,怀旧设定了其全部意义”,怀旧不只是一种情感,更成了一种战略,通过复刻和重现过去的符号来构建新的生活意义和审美体验。对观众来说,怀旧的制造者利用“真实的策略,新真实和超真实的策略”将过去的符号和现代科技结合,制造出一种“第二手的真理、客观性和确切性”,让人们在怀旧的虚拟世界中体验到一种独特的现实感。人们沉湎于怀旧的温柔乡,复刻了昔日的审美幻境。而对不自知的演员(角色)来说,节目组通过怀旧和复古强制性地将他们与(后)现代社会的不确定性、离散性隔离开来,再现过去的符号和价值观,制造一种稳定感和安全感,从而巩固他们赖以生存的这个“拟像的秩序”。人们越是渴望失落的真实,越是想要反抗虚幻的拟像,就越是沉耽于怀旧的回忆中,因为怀旧给了他们一种错觉,我们不是遁入虚假,我们只是回到了过去,一个真实的过去。

另一方面,怀旧的目的不是回忆真实的过去,而是一种理想化的重建,而重建过去的话语权与权力紧密结合。如同福柯在《反怀旧》所指认的,存在一个与官方的历史相对的“大众记忆”(mémoire populaire),它是被放逐的、不被包容的历史。在这个抵抗官方历史书写的场域中,存在一场历史与人民记忆的战争,而存在一整套装置已经就绪以阻挡这场大众记忆的运动,这套装置的核心就是“‘大众文学’、畅销文学、学校教学”。“接棒人计划”就完美复刻了这场战争的做法,他们利用资本滋生的权力资源、文化资源创设了一个落后外界二十年的“怀旧风”成长环境,不动声色地虢夺马继业的主体性,使得他只能在父母预设的轨道上成长。这样一来,怀旧不仅是对过去的模仿,更成了一种权力运作的方式。尤其是在马继业尚小(肖帛辰饰)时,他们肆无忌惮地进行意识形态(道德情操、传统文化)的灌输,将自己深以为然的“男孩穷养论”和非意识形态(数理化)内容一股脑地通过角色扮演的教育专家灌输给他。

如此一来,马成钢(沈腾饰)看上去是让儿子远离了他自认为腐化的资本名利场,却由于阶级的必然性,不自觉地复刻着再现着资本的逻辑。表面上看,和片中那个开了十几家连锁店的“小生意”老板贾总不一样,他不信任上层社会的运作逻辑,出身草根的他依旧信奉“读书改变命运”的因果论,也正因如此马继业的怀旧生活方式、清北大学工商管理系、阻拦孩子就读体校都是他根据自身人生阅历下意识的选择。但讽刺的是,马父为儿子种种“去资本化”的努力却无不离不开资本的运作,在这个教师变成了资本出钱招雇的雇佣劳动者的时代,能够动员数十人陪一人演戏的大型真人秀的只有金钱。在这个拟像的世界中,到处都是算计,到处都是刻意计算好了的“空无”(void),但维系这种“穷得一穷二白”的根基只能是钱。

因此,《抓娃娃》所展示的是另一种怀旧的策略。如果说《美国阿卡迪亚》等作品展示是一种公共性的文化策略,是统治阶级对被统治阶级、资本代言人对劳动者的剥削式怀旧,其本质是一种利用节目观众的共情-移情机制实现文化再生产的手段;那么《抓娃娃》就是一种私人性的文化战略,是统治阶级内部的统治式怀旧,它是将马宅这个怀旧体连同整个西虹市进行着“争夺对场域的支配性价值、评价标准的垄断权”的角力。这也是为什么笔者上面认为“马家的逻辑依然是资本的逻辑”,马成钢把自己对勤俭节约名头的渴望投射到了儿子身上,而博得节约的名声最好的方式就是佯装怀旧,因为怀旧意味着安全、一成不变和稳定。这也是马宅比起桃源镇一个改善性的策略:拟像的风险就在于它同步性地直播着现实的镜像,不如将拟像与怀旧相结合,最大限度地防止意外发生。

但别忘了,马宅归根结底是一个权力斗争的场域而不是静止不变的规训机器,这就注定了反抗势力的渗透。片中有一处情节是马继业偷买平板电脑,天天在厕所玩《水果忍者》,引起了一家子的担心。他们担心的不仅是玩物丧志,影响孩子学习成绩,更是怀旧功能的消弭——当怀旧已经作为一种文化策略、一种对过去的乌托邦想象,它能安抚因现代性的变动所带来的不安与焦虑。——这就是为什么片中大量使用怀旧滤镜,重复过去的价值观符号,采取前现代的教育理念。

马宅试图拒绝现代科技的影响,以保持马继业成长环境的“纯粹”。但这种策略本质上是自欺欺人:因为在现代社会,资本权力的运作已经成了一种技术治理术。这就是片中最讽刺的地方:维系这种怀旧环境的运作的技术基础就是地下室中最先进的科技设备(硬条件)和教育资源(软条件)。怀旧的本体并不是“旧”,它必须有个处于当下的缅怀主体,这就暗含了怀旧与现代性之间的深刻矛盾:怀旧体反倒依赖于现代技术的支持。这种怀旧策略的内在悖论被平板电脑打破,作为技术象征物的平板电脑构成了对怀旧体无言的抵抗。

三、继业的世界:后楚门时代的启蒙精神

在我们这个“后楚门时代”(Post-Truman Era)③,真实与拟像的关系以文艺的形式被反复地寓言。如果说楚门尚代表一种现代性的启蒙精神,意在脱离自己所加之于自己的不成熟状态,在没有他人指导的情况下运用自己的个体决断力,以此为基点勇敢地越过桃源岛的围墙,那么马继业继承了这种启蒙精神,他最大的愿望无非是“去个真实的地方”。然而,更多人其实是像马家的工作人员一样成为“后启蒙神话”的拥趸,他们以弱化公共领域的功能为代价试图回应宏大叙事的解体。正如英国学者罗伊·波特(Roy Porter)所说,“启蒙运动虽然帮助人们摆脱了过去,但它并不能杜绝未来加诸人类之上的枷锁。”这不禁让我们想到拉图尔(Bruno Latour)的著名论断,即“我们从未现代过”。在从未现代过或从未真正启蒙过的所谓“后启蒙时代”,人们并不关心周遭的世界是否真实,只有马继业这个“孤胆英雄”与周遭的拟像作着斗争。

让我们先回顾“拟像”的出场逻辑,以理解马宅在现实世界(西虹市)中的嵌入机制:早在博士论文《物体系》中,鲍德里亚就已经提出,物质财富的极大增加使得物品世界系统化为“物体系”,每个物品都被结构主义式地指认为物体系中的只具有符号意义的元素,因而物的系统也就变成了符号系统。换言之,物不再是属人的物,不再是实体性、具有有用性的物,而是身处结构性体系中的符号,是物体系中的无差别元素:“最初与我们打交道的其实是符号:一种被一般化了的符号的符码(code),一种完全任意的就有差异性的符码。”如果将《抓娃娃》看作一则寓言,西虹市在某种程度上就是一个微观的人类社会,对于这个物质财富丰盈的“富裕社会”来说,中产阶层追求的奢侈消费品(GMC房车、爱马仕包、高希霸雪茄……)早已经内化为一种自然的生活方式。尽管生活在其中的马家人也不可避免地遭受消费社会的符号吸引——如春兰(马丽饰)因爱马仕这种符号化了的情绪价值而打消愤怒——但他们深知,自己有能力脱离这个浮华的消费社会,不同于消费主义的人们,后者以寻求彼此之间的异质性而非同质性作为根本目标,他们的异质性来源于自己掌握的生产资料而不是消费符号。因此,他们才有信心“扮穷”而不自省。

到了1975年的《生产之镜》,鲍德里亚试图颠覆政治经济学的根基,他认为马克思所强调的生产批判仅仅是一种资本主义社会生产方式和意识形态的镜像批判,在如今这个时代,物的有用性或使用价值(所指的价值)应当被物的符号差异(能指的价值)所代替。需要注意的是,他错把马克思的商品拜物教批判降格为一种庸俗的物性崇拜,从而忽视了马克思的批判对象是资本主义社会中非直接性的生产关系,而非单个的实体物。但有趣的是,电影架空的西虹市世界恰好不存在马克思所批判的那种直接性的生产关系,因为电影本体终究也只是现实的拟像,就连马继业算钱的桥段也只是为了反映“精明算计”的人设而存在的。

既然如此,我们不妨只关注拟像及其相关理论中反映后现代主义社会中经济生产和消费的新特征的这一部分。必须指出的是,随着现实与拟像的界限愈发模糊,原先自洽、封闭的“桃源岛模式”已经不适合马宅着手接棒人计划了,取而代之的是一种半开放的“柏拉图模式”:结尾马继业调虎离山,闯入地下室显然构成了“走出洞穴”的隐喻,从前那个被旧纲常伦理锁住身体的囚徒走出了洞穴,他无法再回到洞穴,而必须拥抱一种超越性的真实。

这种半开放的模式改写了鲍德里亚的拟像系统,既然社会客体可以脱离符号交换的封闭循环,那么就不至于只有落得只剩空洞的能指符号系统之境地。毕竟马继业不是在家接受私塾,他的日常生活只是受到监控和规训,但他自始至终同样身处一个脱离马家掌控的、更大体系的学校系统。如果说马宅象征的是资本能动者(capital agency)与社会主流作斗争的场域,那他所接受的学校教育则是阿尔都塞式静止的意识形态国家机器。作为资本能动者的马家与社会共享着部分意识形态,例如奶奶(萨日娜饰)念叨的“冠必正,纽必结”④“孩儿的生日娘的苦日”。讽刺的是,马家意识形态的核心“读书改变命运”恰好就是马克思批判的那种“虚假的意识形态”,即“他们不知道,但他们正在做”。

矛盾的是,马成钢将自己的成功归因于“从小能吃苦”,但“读书改变命运”只是一种国人的朴素认知,并不是他的亲身体验。最佳的佐证是结尾处,马家两个儿子实现了自己的梦想,马大俊登上了珠峰,马继业以跑步为职业。他们并不是发自内心地热爱阅读,就像每天晚上马家陪读,拿着书本躲着刷短视频一个道理,文化资本终究只是他们粉饰自己“有文化”的面具,是一种甩也甩不掉的“习性、资本,镌刻着其出身、家庭教育和成长轨迹的痕迹”。

四、媒介与符号的操控:接棒人计划不曾发生

1991年,鲍德里亚进一步提出了一个极具争议性的观点:海湾战争实际上并未真正发生,因为现代战争在媒介和符号学的操控下,已经失去了传统意义上的现实性。通过媒介的拟像,战争被包装成了一种“虚拟现实”。媒介的参与使得战争成为了一种被控制和操纵的表演,观众无法分辨真实和虚假。

同样的事情发生在10年后的9·11事件,“在世贸中心坍塌后,恐怖行为导致的‘现实感丧失’还在继续:遇害的人数一再被提及,令人诧异的是,我们很少看到实际的惨象,没有撕裂的肢体,没有横流的鲜血,没有垂死之人的绝望表情”。接棒人马继业遭遇了一样的命运,除了放假回家之外,他被霸凌、被嘲笑、被误解的境遇只能通过父母的监控器看到,而镜头本身就是对现实的操控和过滤,使得真实的伤痛被掩盖在符码和图像背后,而银幕的二次拟像将马继业进一步隔离在观众之外。

因而,海湾战争在被媒介化的过程中大大淡化了其残酷色彩,这场干净的战争“深沉的冷漠,没有情绪”,成了一种无痛无痕的象征性行为。接棒人计划就是这么一场去人格化的资本计划。当他好不容易在“因为穷,所以理所当然地做不了自己喜欢做的事”的思维下找到了自己热爱又不烧钱的事业,却又被欺骗,自己得了一种不影响走路但不能练长跑的怪病,这样就将他所剩无几的理想和自由给剥夺了,因为拟像的世界是容不下真实的。同样道理,奶奶在自己的“葬礼”上动了真情,被众人阻拦。在这一幕,真情被无情地葬送反倒成了影片最大的笑点,这倒也正印证了马克思的话,历史总是出现两次,第一次是悲剧,第二次是笑剧。

海湾战争是干净的,因为它“令对方沦于无助却不摧毁其肉身”;海湾战争也是纯粹的,因为“我们见不到它所指涉的或它可能存在的真实事件”。既然它都不存在,也就当然谈不上道德不道德,我们就算对屏幕中的像素点产生共情也无济于事,以至于那些对虚拟世界无法产生共情的人认为“在虚构的故事当中寻求真实感的人脑袋一定有问题”。给《抓娃娃》打恶评的很大一部分人其实是产生了移情和共情,这部分观众无法在真实世界中接受这样的行为。在“审美主体(观众)→审美对象(作品)→审美感受(体验)”的情感路径下,观众实际上是将现实世界的伦理标准迁移到了这个虚拟场域。

问题在于,在文化变成“被人们共同分享的拟像”后,传统的道德判断失去了基础,因为道德判断依赖的是真实世界中的人际关系和行为后果。但这本就是一个道德虚无的场域,正如鲍德里亚在探讨现代社会的虚拟化时指出的那样,新的技术化现实不完全受人控制,因为人本身也是自然的产物,所有自然中产生的东西都被裹挟于一个产生-发展-消失的通道中。在这个过程中,虚拟现实取代了真实世界,传统的道德规范无从适用。片中有一处道德两难问题可谓对这种拟像世界的隐喻:少年马继业在空无一人的小卖部买东西,眼前是开敞的收银台,殊不知他的一举一动正在被隐藏摄像机监控着,奶奶劝阻马成钢“不要在极端的条件下考验人性”。按照科尔伯格(Lawrence Kohlberg)的说法,处于前习俗道德层次(pre-conventional level)的马继业往往是从为避免惩罚而顺服社会规范,但当无人看管的时候,他做出不道德的事情也是不足为奇。当然,电影以一种反转的方式化解了这个问题,但越是这种打哈哈的处理方式,反而越是让真实与拟像、道德与非道德之间的界限模糊不清。

海湾战争不曾发生,接棒人计划也不曾发生,所有的道德难题都被化解在点阵图的拟像中。在这个被拟像主宰的世界里,真实已经成为一种稀缺的奢侈品。

五、结语

当拟像的摄影棚倒下后,马继业看似走出了柏拉图的洞穴,却被我们称之为“真实世界”的地方束缚住。影片响着《我想当风》的片尾曲,可他注定回归家庭,与他之前称之为“骗子”的家人和解,因为维系西虹市运转的,同样是他父亲最不缺的货币逻辑。马继业在真实的意义上来到了实在界这个大荒漠⑤,就像芭比乐园之于芭比的意义一样,“芭比乐园之外不仅有一个残酷的现实,而且乌托邦是这个残酷现实的一部分,如果没有像芭比乐园这样的幻想,人就根本无法忍受现实世界”。一个道理,从“小小少年,没有烦恼”到对唯物主义的怀疑,再到触碰西虹市的“真实”,马继业终于走出自己的舒适圈,他不是逃避到幻想中以避免面对现实,而是“逃避到现实中,以避免关于幻想徒劳的毁灭性真相”。

因此,笔者认为将《楚门的世界》和《抓娃娃》的主题“拟像”并置起来,从而认为后者没有创新是有失公允的,最起码它还在“西虹市宇宙”的三部曲中实现了互文:《夏洛特烦恼》是作为梦机器的超真实,《西虹市首富》描述了一个庞大的、符号化的消费社会,《抓娃娃》更进一步,试图用彻底的拟像替代现实。

①“拟制”是一个法学术语,指的是通过法律拟定或假设某种事实或状态以达到特定的法律效果。例如,法人是在法律上对自然人的模拟或拟制。笔者认为,桃源岛的物质实体只是现实世界的拟像,它们不具有真实的存在基础,但通过拟制,这些物质实体在楚门的世界中被赋予了和现实一样的地位,就像法学上通过拟制赋予法人以人格来实现法律效果一样。

②阿卡迪亚(Arcadia)起源于希腊神话,后成为“理想乡”的代名词。《奇异人生》中的小镇就叫阿卡迪亚湾。

③“Post-Truman”(后杜鲁门时代)在国际政治领域有过使用,指的是美国在杜鲁门总统任期结束之后的历史时期,从1953年杜鲁门卸任开始一直到20世纪后半期。本文与杜鲁门无关,指的是文艺界在《楚门的世界》后讨论真实与拟像等问题的新动向。(参考Hicks, Granville. “Roxborough, Post-Truman.” Commentary(New York)15 (1953): 227.)

④有趣的是,笔者看到这里时,电影院的所有小朋友集体背起了《弟子规》,电影内外通过中华传统文化教育形成了一种共鸣性的集体记忆。

⑤齐泽克本书名化用了《黑客帝国》的桥段,即里奥(Neo)脱离矩阵(Matrix)进入“真正的现实”时,他看到了一个狼藉一片的废墟,那是全球大战后残垣断壁的芝加哥。反军领袖墨菲斯(Morpheus)语含讥讽地向他致意:“欢迎来到真实世界。”电影应不含精神分析意。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:首部长片里的引导与试探

下一篇:为什么我觉得南京照相馆值得一看

『』相关阅读

上班下班的一点点心得学习

上班下班的一点点心得学习

父权与语言的之后是什么?

父权与语言的之后是什么?

普遍性的吸血鬼

普遍性的吸血鬼

从第一人称出发能看见种族吗?

从第一人称出发能看见种族吗?

白发如雪,情根深种:新加坡版《塞外奇侠》的永恒武侠记忆

白发如雪,情根深种:新加坡版《塞外奇侠》的永恒武侠记忆

有如此强的生命力本该做什么都能成功的

有如此强的生命力本该做什么都能成功的

《行尸走肉:达里尔·迪克森》S3E7:远离家乡

《行尸走肉:达里尔·迪克森》S3E7:远离家乡

躁动与青春

躁动与青春

霓虹下的生存与救赎

霓虹下的生存与救赎

原来你也是爱情小丑

原来你也是爱情小丑

《命悬一生》:原生家庭伤害的救赎,2个邻村女孩因为1点走向截然不同的人生

《命悬一生》:原生家庭伤害的救赎,2个邻村女孩因为1点走向截然不同的人生

一部后劲很足的三人行电影——《福冈》

一部后劲很足的三人行电影——《福冈》

不要被冬天困住

不要被冬天困住

命悬一生让人绝望地哭,心如刀绞地哭,窒息地哭……

命悬一生让人绝望地哭,心如刀绞地哭,窒息地哭……

女性是一种处境

女性是一种处境

破的是心灵中的地狱

破的是心灵中的地狱

杰出公民|诺奖获得者的获奖感言都说些啥

杰出公民|诺奖获得者的获奖感言都说些啥

李炳渊还算真诚和努力,但也只剩真诚和努力了

李炳渊还算真诚和努力,但也只剩真诚和努力了

没有真实 谈何山河

没有真实 谈何山河

电子影像与游戏体验的媒介互动

电子影像与游戏体验的媒介互动