南京照相馆:他们化作沉默的碑,而我们,成了发声的人

更新时间:2025-08-25 13:37:30

好久没有进电影院看电影了,这次看了《南京照相馆》。诚然,这类历史战争题材的影片,基调往往是灰暗、压抑而悲戚的。两个小时的观影过程,仿佛背负千钧之重,令人有些喘不过气;即便走出影院,那种沉重感也久久未能消散。

回到电影本身。《南京照相馆》在镜头表达、剪辑和美术方面见仁见智,剧情虽略有瑕疵,但整体瑕不掩瑜。影片故事有真实原型:主角原名罗瑾,他曾趁人不备将底片带入暗室冲洗。为防真相败露,日本对南京市内照相馆进行严密搜查,甚至有军官以战刀威逼罗瑾交出证据——最终仍有三十多张照片得以保存至今(来源:《新华每日电讯》2025年8月20日)。电影对这一事迹进行了艺术化处理。

值得肯定的是,影片中的日本人形象不再是供我军轻易击倒的符号化敌人,而是被刻画得阴鸷、冷漠、残酷。影片也未采用《八佰》那般悲壮的宏大叙事,而是借“照片”这一小物件切入,以小见大,呈现大时代中小人物的命运。导演运用极其克制的镜头语言,尽可能真实地还原历史残酷的一面——焚烧、枭首、奸淫掳掠、枪决等场景并没有通过裸露或血腥猎奇的画面直接呈现,而是多用中远景、画外音等手法,隐晦而沉重地勾勒出那段人间炼狱的凄惨景象。

影片中有一个令人印象深刻的角色——日军随行摄影师伊藤秀夫。影片伊始,他呈现出一副唯唯诺诺、文弱谦卑的模样,看似人畜无害。然而随着剧情推进,他逐渐显露出狰狞的獠牙。比如米饭喂狗那个场景,看似善良喷薄而出,可旁边尸体堆积如山,无动于衷,毫无恻隐之心,伪善面目可见。他屡次声称与苏柳昌是朋友,却举枪对准对方苏柳昌,期间双手颤抖、神情犹豫,最终并未扣动扳机,反而递出两张通行证。

我曾一度以为他尚存良知、恪守信义,然而画面一转,他竟直接命令士兵将手持通行证的苏、林二人灭口,这招借刀杀人,配合日本军官写下仁义礼智信的时候,极具讽刺张力。敌人撕下虚伪面具,露出本来可憎的面目——战争中对侵略者抱有任何幻想,都无异于与虎豹豺狼为伴。更出乎意料的反转在于,伊藤所给的那两张通行证,反而间接导致了老金妻女的丧生。战争中,苟延残喘已是一种奢侈。就在众人以为老金妻女终于能逃出生天时,她们却惨遭杀害。那一刻的无助、恐惧与绝望,所有希望瞬间崩毁——这种极具反差的生命结局,才更令人窒息。

这些平凡的小人物在敌人的包围中忍辱求生,内心充满惊惧与迷茫。乱世之中,普通人的终极愿望,也不过是“活下去”而已。无论是苏柳昌、林毓秀、王广海、金家一家人,还是警察,他们的生存状态都如同一群麻木的蛆虫,蜷缩在地下室里,毫无希望地苟延残喘。

警察宋存义曾是一名逃兵,但在目睹唯一的弟弟被日本人残害之后,国仇家恨交织,最终选择了英勇牺牲。而王广海,是否就是一个彻头彻尾、无恶不赦的汉奸?倒也未必。 我们无法要求每个国人都铁骨铮铮,以胸膛去阻挡日军的刺刀与枪炮。他只是想活下来,这本身无可厚非。他说:“中国人就是一盘散沙;日本人怎么可能输,甲午海战后中国就没赢过;人都快杀光了,拿什么打赢日本?”

他是整部影片中塑造得极为立体的一位人物。他胆小懦弱,对日本人低声下气,却从未残害同胞。甚至在宋班长与日本人殊死搏斗之际,他也并未调转枪口指向自己人。电影中有一处细节格外值得注意:无论场景如何变换,每当有中国人遭遇杀害,广海都会脱下帽子——或许是出于羞愧,或许是出于无声的哀悯。置于当时的历史背景之下,作为一个挣扎求存的生存主义者,我们很难简单地以善与恶的对立,去评判这样一个人物。

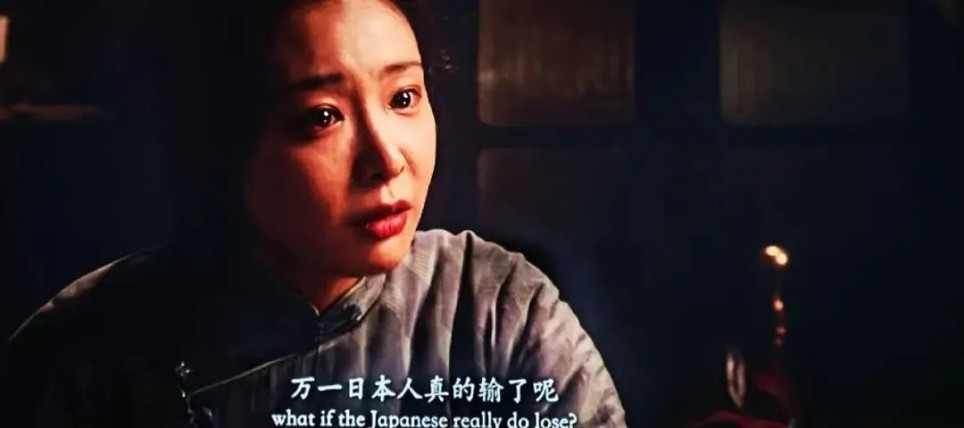

林毓秀曾天真地以为中日能够友好共处,幻想将来只是为日本人唱戏谋生。然而覆巢之下,岂有完卵?在被凌辱之后,她终于看清了日本人的真实面目。她颤声问道:“我们还有未来吗?”却又坚定地说:“万一日本人输了呢?”在那样的绝境下, 这句话依然掷地有声, 充满了震撼人心的力量。

“照片或许会褪色,但历史不会——它只是在等待被人再次翻开。”当岁月的迷雾逐渐散开,真相依然清晰可见。这部电影中的每个角色都塑造得鲜活而立体,并且拥有清晰的成长轨迹。他们从渴望生存、艰难求存,到最后甘愿将生的机会让予他人——人性的光辉正是在这样的选择中熠熠闪耀。他们手无寸铁,却胸怀大义,竭力保存和传播日本侵华的暴行与铁证。

结尾通过蒙太奇手法,呈现了从南京大屠杀到抗战胜利的历史进程。有人认为,仅凭照片与舆论推动战争胜利的表述略显单薄。但其实不然,时至今日,舆论的力量不亚于枪支大炮。而这些小人物在绝境中的奋力一击,恰恰具有深刻的历史意义。他们的行动本身,就是对正义的坚守。

影片剧情确实存在一些不够完善之处,比如许多人提到的“地下室泼粪”情节中,伊藤并未下去查看;伊藤发现通行证上的人员信息不符时,也没有进一步怀疑地下室的情况;老金和林毓秀接受检查时,日本人只是随意翻动箱子,并未倒出物品或用刺刀试探……

然而,在看到某些影评——例如批评演员表演、台词设计、蒙太奇剪辑等,声称“情绪积累不够深厚,人物经历缺乏代入感,刚要落泪就被跳切打断,为营造反转甚至抛弃基本行为逻辑,纯粹直切乱叙,缺乏宏大壮烈的视觉冲击与表达高潮”时——我不禁思考,对于这类题材的影片,我们是否过于吹毛求疵?我们所要呈现的,绝不仅仅是一种艺术化的精美叙事。

豆瓣网友 徒手剥橙 认为,我们应警惕文化创伤被完全政治化与工具化,尤其要旗帜鲜明地反对带有极端民族情绪的“仇恨”言论——这一观点我深表认同。然而,令我难以接受的是,每当有一部揭露历史真相、呈现日本侵华暴行的电影出现,它往往就被轻易贴上“煽动情绪”或“宣扬仇恨”的标签。而事实是,我们只不过是在真实还原那段侵略历史,直面日本军国主义最黑暗的罪行。一些批评者对影片大加指责,认为其过度呈现了杀戮、血腥与暴力。但作为这场灾难的受害者的后代,作为一个有良知、有血性的中国人,我们无法对这些历史事实视而不见,更不可能超然事外。

抗战类影视作品数量众多,质量参差不齐,是否拍得太多也一直众说纷纭。抗战类影片该不该在荧幕复现?我认为很有必要。只要日本仍有人矢口否认在中国犯下的滔天罪行,只要军国主义的气焰一日未灭,这个题材就不应停止拍摄,而且应当真实、深刻地还原过去那段残酷而悲壮的历史。我们更需要让世界看到,二战期间不仅西方有法西斯在奥斯维辛犯下的罪行,在东方,中国人民也同样遭受了日本惨绝人寰的屠戮。

有网友所说“别人在反思战争的时候,我们在宣扬仇恨”,日本是否在反思?我们是否在宣扬仇恨?我想,未必。时至今日,日本右翼仍坚称南京大屠杀为虚构的历史。在世界反人类罪行的共同记忆中,犹太民族遭受的苦难被反复书写、广泛传播,并获得了普遍的认同与反思;而南京大屠杀的历史记忆,却长期处于被忽视的边缘境地,未能获得应有的尊重与广泛传播。我们亟需反思的是,如何突破西方强势文化所主导的价值观与审美体系的遮蔽,打破必须经由欧美叙事框架过滤重塑后才能被接受的传播困境,让这段历史以自身的面貌与力量,真正引发世界的深刻共鸣。

如今已不同往昔。过去,有人将我们影视呈现苦难的影像斥为“烂俗的意识形态话语”,批评其过于煽情、不够“高级”。 我们未能在全球话语体系中掌握主动,难以凭借自身的力量还原历史的真实面貌而在全球内有效传播,甚至一度遵循外部设定的标准,否定了自身叙事方式的合法性与价值。致使它们或被忽视、或被自我消解。而今天我们正在逐步建立文化自信,愈发重视自身历史叙事的独立与尊严。我们必须扭转因外部否定而导致的自我怀疑,警惕那种自我鄙弃与内在瓦解的倾向。我们更要以自己的语言体系和书写方式,去呈现我们自己的不可磨灭、不容忘记的记忆。而这部影片,则正是这方面的探索。

这部超过130分钟的电影,能够将历史真实地呈现在银幕之上,便已完成了其最重要的使命。日本侵略者的罪行铁证如山,至于其发动战争、实施暴行的深层动机——无论是军国主义的意识形态驱动,还是个体在极端环境下的道德抉择,本就不应指望通过一部电影来实现全面剖析,更不应由我们作为受害者的一方去承担反思的责任。我们坚持拍摄这样的影片,不仅是为了铭记历史,更是为了以真相警示世人。而日本方面应当做的,是真正直面并深刻反思其历史罪责。然而令人不解的是,国内却始终存在阻挠这类影片拍摄与上映的声音,有些人常搬出“以德报怨”“以直报怨”等看似高尚的论调,企图淡化历史的沉重与严肃。我们固然不应被仇恨遮蔽双眼, 但也必须清醒地认识到:这段惨痛的历史,本质上是不可原谅的。这并非煽动情绪、鼓动民族主义,而是对先辈们与真相最基本的尊重。

以上仅代表个人观点。

最后,引用一段描写。豆瓣网友 人间惆怅客 写道:

和我读过的一些战地日记一样, 没有呼喊,没有求饶,没有情绪崩溃,也没有奋力一搏,无数同胞就那样被日军驱赶着,麻木的行进,走向万人坑,走向秦淮河,然后日军举枪,射击,他们就那样一声不吭的死掉了。他们像麦子一样倒下去,猩红的血液在泥土上沉默的散开,像我无声的眼泪一样。

是的,他们都沉默地死去了,而今日,你我就站在这片土地之上,安然呼吸着自由的空气。

他们化作沉默的碑,而我们,成了发声的人。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:“寡姐”最新大片,全球超8亿票房,竟是全系列票房和口碑最低?

下一篇:一场浮士德式的灵魂献祭与匠人朝圣

『』相关阅读

上班下班的一点点心得学习

上班下班的一点点心得学习

父权与语言的之后是什么?

父权与语言的之后是什么?

普遍性的吸血鬼

普遍性的吸血鬼

从第一人称出发能看见种族吗?

从第一人称出发能看见种族吗?

白发如雪,情根深种:新加坡版《塞外奇侠》的永恒武侠记忆

白发如雪,情根深种:新加坡版《塞外奇侠》的永恒武侠记忆

有如此强的生命力本该做什么都能成功的

有如此强的生命力本该做什么都能成功的

《行尸走肉:达里尔·迪克森》S3E7:远离家乡

《行尸走肉:达里尔·迪克森》S3E7:远离家乡

躁动与青春

躁动与青春

霓虹下的生存与救赎

霓虹下的生存与救赎

原来你也是爱情小丑

原来你也是爱情小丑

《命悬一生》:原生家庭伤害的救赎,2个邻村女孩因为1点走向截然不同的人生

《命悬一生》:原生家庭伤害的救赎,2个邻村女孩因为1点走向截然不同的人生

一部后劲很足的三人行电影——《福冈》

一部后劲很足的三人行电影——《福冈》

不要被冬天困住

不要被冬天困住

命悬一生让人绝望地哭,心如刀绞地哭,窒息地哭……

命悬一生让人绝望地哭,心如刀绞地哭,窒息地哭……

女性是一种处境

女性是一种处境

破的是心灵中的地狱

破的是心灵中的地狱

杰出公民|诺奖获得者的获奖感言都说些啥

杰出公民|诺奖获得者的获奖感言都说些啥

李炳渊还算真诚和努力,但也只剩真诚和努力了

李炳渊还算真诚和努力,但也只剩真诚和努力了

没有真实 谈何山河

没有真实 谈何山河

电子影像与游戏体验的媒介互动

电子影像与游戏体验的媒介互动